世界の漁業における漁獲戦略の事例研究

これからのマグロ管理のための指針

「漁獲戦略(harvest strategy)」は「管理方式(management procedure: MP)」とも呼ばれ、漁獲枠の設定など漁業 管理を行う際に用いられる事前に決めておいた枠組みのことを指す。各漁業管理機関によって名称や定義は若 干異なるが、すべての漁獲戦略は同じ基本的要素を有している。すなわち、監視プログラム、漁業の現況及び健 全性に関する指標並びにこれら指標に関する「管理基準値(reference point)」、選択した指標の評価方法、及び 「漁獲管理ルール(harvest control rule: HCR)」である。「漁獲管理ルール(HCR)」に基づき、主要な指標が「管理 基準値」に近づくかこれを下回った場合、漁獲規制が実施されることとなる。

この新たな漁獲管理方式は、国際漁業および国内漁業における管理を改善するため、すでに世界各国におい て用いられている(図1参照)。漁獲戦略は資源のデータが豊富にある場合のみならず、データが十分でない場合 にも、これを用いて資源管理を行うことができる。1 詳細なデータが存在する場合には、資源量および漁獲死亡 に関する指標が用いられることが多く、定量的な資源評価モデルで資源評価が行われ、モデルをベースとした HCRが用いられる。データが限られている資源の場合、指標は直接測定可能であることが多く、評価方法は比較 的単純な統計的またはアルゴリズム計算となり、適用されるHCRは経験をベースとしたものとなる。経験ベース のHCRでは、漁獲割当量を設定するためにデータを直接使用でき、資源評価またはその他のモデリングの結果 に合わせてHCRをチューニングする必要はない。

管理戦略評価(MSE)プロセスでは、頑健(robust)な漁獲戦略を策定するためシミュレーションテストが行わ れる。すなわち、資源の生態、モニタリング、規制の実施に関する不確実性の如何にかかわらず、どの漁獲戦略を 取れば所期の管理目標を最もよく達成することが可能になるかが、このMSEという枠組みを通じて科学的な評 価が行われる。MSEでは、不確実性を無視するのではなく、むしろ不確実性を評価のなかに組み込み、不確実性 の如何にかかわらず効果的な漁獲戦略が同定される。あらゆる状況をシナリオに想定して検証を行うことがで きるとは限らないため、漁獲戦略の多くには想定外の出来事に対するルールが含まれている。MSEで検証され ていない事態や漁獲戦略でのシナリオに含まれていない事態が起こった場合の対応方針が、こうしたルールに 規定されているのである。

頑健(robust)かつ予防的な漁獲戦略は魚にも漁業者にも利益をもたらす。効果的な履行監視制度と組み合わ せることを通じて、漁獲戦略によって科学的不確実性や環境の変化を組み込み、政治的な影響を排除した管 理が可能となる。このプロセスを通じて、乱獲した資源の回復や、管理目標水準での資源の維持が図られる。 適正な漁獲戦略は、漁業管理の透明性と予測可能性を高め、漁業の安定性を促進する。また、海洋管理協議会 (MSC)などの持続可能な水産物認証プログラムが漁業における漁獲戦略の整備を義務付けているため、漁獲 戦略は実施対象魚種の市場アクセスの改善にも資するものとなる。

これまで実行に移された様々な漁獲戦略を知ることを通じて、それらがどのような成功を収めたかが明らかと なるであろう。マグロを扱う地域漁業管理機関(RFMOs)などの漁業管理機関で漁獲戦略が策定されているが、 政治家、科学者、及びステークホルダーは、すでに実施されているこれら漁獲戦略の設計と実施プロセスを見直 すことで新たな視座を獲得することができるであろう。

みなみまぐろ保存委員会(CCSBT)

2011年、CCSBTは南半球の水域に生息するミナミマグロに対する「管理方式(management procedure: MP)」を採 用した。2 この種は世界で最も枯渇しているマグロ資源として、国際自然保護連合(IUCN)によって絶滅危惧IA類 (Critically Endangered)に指定されている。CCSBTは、従来の管理策が減少した資源の回復に失敗し続けてきたこ とを受け、2002年にMPの策定を開始した。当時科学者たちは、たとえ漁獲を全面的に停止したとしても資源回復 には10年以上の時間がかかると予測していた。漁獲戦略の策定には9年の歳月を要した。漁獲戦略策定の半ばで、 漁獲量が大幅に過少報告されていた事実が明るみとなったため、関係者は作業を一からやり直さなくてはならな かった。管理者と科学者は、MSE全体の策定やMPの交渉を含め、膨大な作業を5年足らずでやり遂げた。

MPの最重要目標として、2035年までに産卵親魚量(spawning stock biomass: SSB)を初期水準の20%(20%SSB0) まで回復することが合意された。MPでは、目標達成確率が70%以上となるよう漁獲枠が設定されている。ここで 重要なのは、資源量がこの暫定水準まで回復した後は、20%SSB0は限界管理基準値(limit referecne point: LRP) となるという点である。資源が暫定水準まで回復した後は、SSBMSY(最大持続生産量(MSY)を生産する産卵親 魚量)が長期的な目標管理基準値(target reference point: TRP)に設定される。現在、その推定値は24%SSB0 である。資源回復を図り、かつ資源回復が図られた後には資源を目標水準で維持するためには、どのように 漁獲戦略を設定し運用すればよいのか。ミナミマグロの事例は、この問題に対する一つの解決策を提示してい ると言えよう。

ミナミマグロのMPには、経験ベースに基づくHCRが含まれている。漁獲枠は、航空機による幼魚の測量とはえ 縄漁の単位努力量当たり漁獲量(CPUE)という2つの情報源に基づき、3年の単位で設定されている。漁獲戦略 では、漁獲枠の増減を1年で100~3,000トンの範囲で制限しており、この数字は大まかに1年当たり最大20%の 増減に相当する。

2011年に漁獲戦略が合意されて以来、漁獲枠は毎年増加しており、10歳以上の親魚資源量は初期資源量水準比 の5%から9%まで増加した。この新たな管理アプローチが大きな成功を収めた証左と言えよう。

北西大西洋漁業機関(NAFO)

NAFOは、北西大西洋の漁業資源を管理している。この国際機関では2013年、「リスクベース管理戦略に関する 合同漁業委員会科学小委員会ワーキンググループ」 3 を設置した。このワーキングループの下、予防原則に基づ く管理目標とパフォーマンス統計を含むNAFO管理資源に対する漁獲戦略の策定が進められている。4 NAFOは、 すでにカラスガレイおよびタイセイヨウダラの漁獲戦略を実施に移している。

- タイセイヨウダラ、海域2、管理区域3KLMNO、ニューファンドランド・ラブラドール沖(カナダ):NAFOは、 2年間の策定期間の後、2010年にMSEに基づくカラスガレイのMPを採択した。5歳以上の魚の資源量を平均 140,000 トンで維持することが管理目標とされている。この資源量は長期にわたり安定した漁業生産量を可 能にする水準である。HCRは、総漁獲可能量(TAC)を3つの研究調査に基づいた数式で設定するよう規定し ているため、経験ベースのものと言える。HCRは漁獲枠における年間変動にも制限を設けている(5%を超え ない範囲で上下させることが可能)。NAFOでは「例外的状況プロトコル(Exceptional Circumstances Protocol) 」というものも設けられている。変動がMSEによって検証された確率の範囲を超えた場合は、このプロトコル によりTACが設定されることになる。2つの研究調査によって集められた結果がMSEによる検証された範囲を 超えたものであったため、このプロトコルは2011年から毎年発動されている。NAFOは2013年に漁獲戦略を見 直し、この漁獲戦略が次回の見直しが行われる2017年まで用いられることとなっている。

- ニューファンドランド島(カナダ)沖の南グランドバンクスの3NO海域におけるタイセイヨウダラ:3NO海域 と呼ばれる水域におけるタラのHCRが2007年に設けられている。但し、資源の回復を図るため1994年 以降当該魚種を漁獲対象とする漁業は一時禁止(moratorium)された状態にある。LRPとして、成魚の資 源量(BLIM=60,000 mt)および漁獲死亡(FLIM=0.3)が設定されている。タイセイヨウダラは現在回復途上の 段階にある資源であるため、暫定的管理目標(SSBをBLIMを上回るまで回復させる)と長期的な管理目標 (BMSYまたはその近辺で資源を維持する)という2種類の管理目標が設けられている。5 暫定的TRPは、185,000 トン(BTARGET)のSSB、およびF0.1(0.19)の漁獲死亡係数に設定されている。加えて、資源回復期における資源の バッファーゾーンつまり余裕を持たせるため、中間的資源管理基準値が設けられている。同中間的管理基準 値はBLIM(BISR=120,000 mt)の2倍に設定されている。TACはHCRに基づき3年単位で設定されるようになって いる。但し、BLIMを下回る確率が「極めて低く」(10%未満の確率)なるまでは、今後も禁漁措置が継続されるこ ととなる。禁漁措置が解除された暁には、SSBが引き続き増加し、また3年以内にSSBがBLIMを下回る確率が低く (20%以下)、FがF0.1未満になるよう、漁獲枠が設定されることになるであろう。HCRでは、資源量がBISRおよび BTARGETを上回るか下回るかによって若干異なる措置を講じるようになっている。現在のHCRはMSEを用いて 評価されてはいないが、資源量がBLIMに近辺まで回復した際に代替ルールの分析が予定されている。タイセ イヨウダラの場合、成魚の資源量は2010年以降相当程度増加したが、依然としてLRPの64%に留まっている。6 したがって、禁漁措置は現在も継続されており、漁獲は「避けることのできない混獲」のみに制限されている。

南アフリカの国内漁業

南アフリカは、国内漁業の多くにMPを用いており、MPの使用に関するパイオニアとみなされている。以下南ア の事例を紹介しよう。

- メルルーサ:メルルーサのトロール漁は南アの最も重要な漁業であり、世界で初めてMPを用いた管理が実 施されている。メルルーサの漁獲戦略は1990年に採用されて以来何度も改訂が行われている。現在のMPは 経験ベースのもので、浅い水域の種と深海種の両方をカバーしている。TACはCPUEと研究調査に基づき設定 される。7 増加は年間10%に制限され、TACが150,000 トンを越えてはならないという制約が設けられている。 漁獲可能量の減少は、いずれかの種の資源量が急激な減少を示さない限り、年間5%に制限される。HCRは、 深海メルルーサの産卵親魚量平均がSSBMSYを下回らないように確保しつつ、2024年まで平均漁獲量が 135,000トンになるよう設定されている。深海メルルーサのLRPについては、2007年の平均資源量水準に 設定されている。メルルーサ向けMPは、予想通りのパフォーマンスが得られるよう、4年ごとに見直しが行われる。これまでの ところ、南アフリカではMPの実施以来、CPUEは着実に増加してきている。管理当局は、上記の両種ともにSSB がTRPであるSSBMSYを上回り、完全に資源回復が図られるであろうと予測している。トロール漁メルルーサは、 MSCによって持続可能と認証されたアフリカ唯一の魚(finfish)である。

- イワシ(sardine)およびカタクチイワシ(anchovy):8 南アフリカは、1994年にイワシおよびカタクチイワシ漁業の MPを導入し、何度も改訂を行っている。これらのMPは経験ベースに基づくHCRが含まれており、調査により推 定される成魚の資源量と稚魚の加入量に基づいてTACが設定されている。HCRは、一定の漁獲死亡率を維持 することを目標としているが、調査により推定される資源量が一定の高い水準または低い水準になった場合、 管理措置が実施される。HCRでは、最大および最小TAC水準に関する制限と、前年比増減に関する制限 (15%もしくは25%)が定められている。資源が過去の資源量の最低水準を下回る確率は、ベンチマーク水準 に応じて10%未満または30%未満にしならなければならないとされている。HCRでは、調査により推定される 資源量が例外状況水準の25%(避けるべきしきい値)を下回る場合には漁業を一時停止するよう規定されて いる。興味深いことに、HCRでは総混獲可能量(total allowable bycatch: TAB)の設定方法も規定されている。

ニュージーランド国内漁業

ニュージーランドは1997年、イセエビ(rock lobster)漁に漁獲戦略を初めて導入した。9 それまでニュージーラン ドは従来型の管理手法を用いて漁業管理を行ってきたが、豊漁にわくことがある一方、不漁にも見舞われると いう盛衰を繰り返してきた。そこで同国は漁獲戦略によって資源が高い確率で管理基準値を上回る水準で維持 する措置を導入し、資源の回復を図ろうと試みたのである。ニュージーランドに10か所あるイセエビ漁場のうち 5つが漁獲戦略を用いて管理されている。漁獲戦略は5年ごとに見直され、必要に応じて修正されている。

ニュージーランドは自国の国内漁業を「2008年漁獲戦略基準(2008 Harvest Strategy Standard)」に基づき管理 している。10 この文書では、以下の目標を確実に満たすように漁獲戦略を策定するよう規定している。

- MSYに準拠した目標値か、MSY準拠よりも優れた目標値を50%以上の確率で達成する。

- 「ソフトリミット(soft limit)」を下回るリスクが10%を越えないようにする。資源がソフトリミットを下回った場 合、資源回復計画を実施する。「ソフトリミット」をどこにするかについての既定の値は定められていないが、 一般的に初期資源量(B0)の20%が用いられている。

- 「ハードリミット(hard limit)」を下回るリスクが2%を越えないようにする。資源が「ハードリミット」を下回っ た場合は、一般的には禁漁措置が取られる。BMSYの25%かB0の10%のどちらかのうち、いずれか高い方が「ハ ードリミット」の既定地として設定されている。

イセエビ漁では、目標値はBMSYに設定されている。または、その代理値(プロキシ)として、資源の「生産性が良好で 明確に健全であった」頃の過去の資源量(BREF)が用いられる場合もある。BREFは常にBMSY水準か、それを上回る水準 に設定される。「ソフトリミット」は初期産卵親魚量(SSB)比20%またはプロキシであるBREFの50%のうち、いずれか 大きい方として定義される。一方、「ハードリミット」は初期産卵親魚量の10%またはプロキシであるBREFの25%のう ち、いずれか大きい方として定義される。BREFを基準に含めることで、目標値や「ソフト(ハード)リミット」が既定値よ りもより資源保護に重きを置いたものすることができるようになっている。このことは良い事例と捉えられよう。

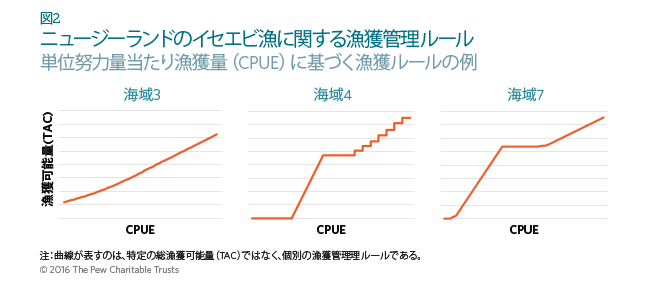

5つのイセエビ漁場それぞれのMPは、個々の状況を反映したものとなっている。商業漁獲割当量は、CPUEに基 づいて毎年設定されるが、各々のHCRはそれぞれ若干異なっている(図2参照)。

漁獲戦略は効果的に機能しており、ニュージーランドの10か所あるイセエビ漁場のうち目標値を下回っている のはわずか1つにすぎない。目標値を下回っているとはいえ、その1漁場の資源量はハードリミットおよびソフトリ ミットを大幅に上回っている。ニュージーランド国内の他の漁業でも、「漁獲戦略基準」の下での漁業管理が成 功を収めている。72.5%の資源が管理目標値を上回っており、ソフトリミットを上回る資源は82.8%、ハードリミッ トを上回る資源は94%にのぼる。11

オーストラリア国内漁業

オーストラリアは、2007年に国内漁業の管理向けに漁獲戦略に関する方針を採択した。12 この方針の狙いは、 「主要商業資源を環境的に持続可能な水準およびその範囲内で維持し、経済的利益をオーストラリアのコミュ ニティにとって最大限にする」ことである。目標は以下のとおりである。

- 魚資源を、最大経済漁獲量(BMEY)の生産に必要な資源量を平均して維持できるようにすることを目標とし、 これを「目標資源値(target biomass point)」(BTARG)とする。ここで、BMEYは約1.2 BMSY(または代理値(プロキシ) として48%B0)とされる。

- 魚資源が、資源に対するリスクが高すぎると考えられる水準(BLIMまたはその代理値)を上回るようにする。 ここで、BLIMは0.5BMSY(または代理値として20%B0)もしくはそれ以上に設定される。

- 資源が90%以上の確率でBLIMを上回るように確保する。

資源がBTARGを上回った場合は、漁業資源毎に設けられた漁獲戦略に基づき、どの程度目標水準まで「資源量を 落とす(fish down)」かが決定される。資源がBTARGからBLIMの範囲内にある場合、管理者、科学者およびステーク ホルダーにより、資源をBMSYまで回復し、次にBTARGまで回復するための戦略が策定される。資源がBLIMを下回っ ている場合には資源回復計画が必要となるが、漁場の閉鎖(タイガーエビ(tiger prawn)の漁獲戦略に含まれ るオプション13)や、複数年または複数世代にわたり資源を回復するよう策定された漁獲制限など、管理措置は より厳しいものとなり得る。このアプローチを補強するため、BLIMを下回るものは「保全対策依存(conservation dependent)」資源に登録することができる。登録された場合、当該資源の資源回復計画策定にはオーストラリア 水産管理局のみならずと環境省の合意が必要となる。

オーストラリアの漁獲戦略では、漁獲死亡率に基づく管理基準値も用いられている。FMSYがFベースのLRP(FLIM) の既定値とされているが、資源がBTARGを下回っている場合、資源の回復を促進するためFLIMの値はさらに低く設 定される。また、資源をBTARGで維持するために必要な漁獲死亡率としてFTARGが設定される。

2013年に実施されたオーストラリアの漁獲戦略に関する政策のレビューでは、こうした政策が「国全体の漁業 管理改善として大いに成功を収めた」と結論付けられている。14 現在、この政策に従って完全に管理された資 源のうちで乱獲にさらされているものは存在しておらず、かつて乱獲された資源の多くも資源回復が図られた のである。

カナダ国内漁業

カナダは、2009年に漁獲戦略に基づく国内漁業の管理の枠組みを導入した。15 カナダは、上限資源管理基準値 (upper stock reference point: USR)と限界管理基準値(limit reference point: LRP)という2つの資源量(biomass: B) をベースとした管理基準値に基づいて資源を管理している。これら2つの管理基準値を通じて、資源状態が3つ のカテゴリーに分類されている。すなわち、「健全(healthy)」(B>USR)、「要注意(cautious)」(LRP<B<USR)および 「危険(critical)」(B<LRP)である。資源が「健全」域にある場合、最大漁獲率はFMSY水準もしくはそれ以下に設定 される。資源が「要注意」域に入った資源は漁獲率を下げ、「危険」域ではゼロに設定される。USR値は必ずしも 目標管理基準値(TRP)となるわけではなく、資源状態を表す指標として用いられる。USRおよびLRPの既定値は、 それぞれ0.8BMSYと0.4BMSYに設定されている。以下がカナダにおける漁獲戦略の例である。

- 北大西洋西部海域のタラ(pollock):カナダは2011年にタラに対して漁獲戦略を導入した。策定プロセスでは MSEが全面的に用いられ、わずか1年で完成した。従来の資源評価では、科学的助言に変動が大きすぎる ため、産業界および管理者から不満の声が上がっていた。また、事業計画を改善するために漁獲量と市場供 給をより安定させたいという願望もあり、こうした声が策定の推進材料となった。漁獲戦略は、3つの中期管理 目標を達成するために策定されている。16

- 資源量: 2021年の予想漁獲可能資源量は、2000年の資源量に基づいて算定される。2021年の平均資源 量は、2000年の資源量より50%増加していなくてはならない。一方、下位25%の資源は2000年の資源量 を下回ってはならない。

- 漁獲量:漁獲上限は、2012年から2016年まで年間4,000トン以上でなければならない。

- 年間漁獲量および最大漁獲量に対する変更に関する制限:漁獲量は、1年間に最大20%または500トン のうち、いずれか大きい方まで上げることができ、TACは1年間に最大20%まで下げることができる。 最大年間漁獲量は20,000トンに設定される。

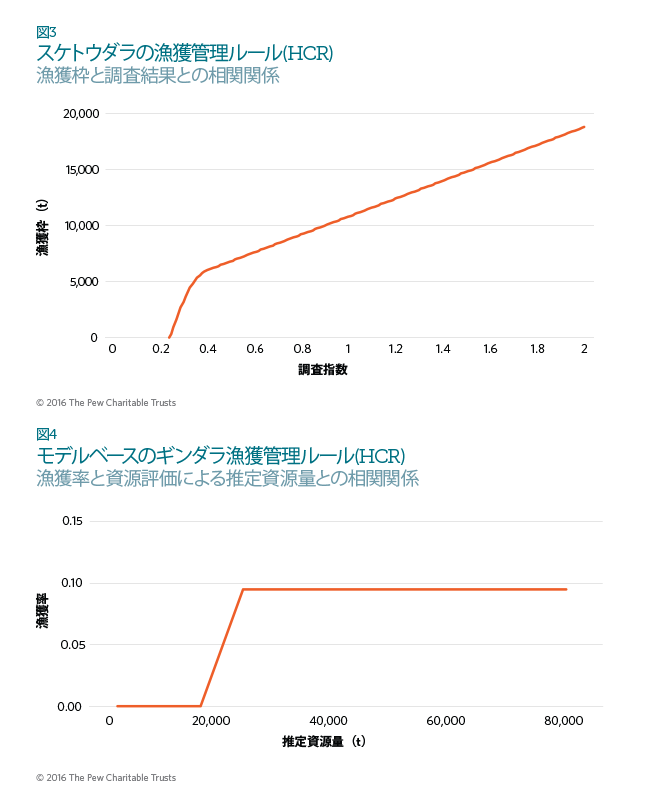

タラの漁獲戦略は経験ベースのHCRが用いられ、「例外状況(exceptional circumstances)」が観測されない限り、 直近3年間の資源量の研究調査に基づく漁獲枠が設定される(図3を参照)。

漁獲戦略は5年ごとに再評価される。近年の資源量が低下したことから、MPに基づき、2016-17年の漁獲割当量 が引き下げられている。

- ブリティッシュコロンビア州のギンダラ(sablefish):カナダは2010年に国内ギンダラ漁に対するMPを導入 した。TACはMPに基づき、2011-12年漁期に対して設定された。このMPは、以下の目標を達成するために策定 されている。

- 産卵親魚量が2世代(36年間)にわたり95%以上の確率でLRPとして設定される0.4BMSYを上回るように維 持する。

- 「要注意」域(例:0.4BMSY<B<0.8-1.0BMSY)に資源がある場合、次の10年間に資源がLRPまで減少する確率 を極めて低く(5%)するようにし、適度な確率(5%)で資源が直線的にTRPまで回復するようにする。

- 2世代にわたり50%以上の確率で産卵親魚量をBMSY(資源が「要注意」域にある資源回復の途上にある 場合は0.8BMSY)を上回るように保つ。に(この目標値がTRPとなる)。

- 上記3つの目標に従い、10年間の平均年間漁獲量を最大限にする。

ギンダラのMPにはモデルベースのHCRが用いられている。HCRでは、資源量が0.6BMSYを下回ると漁獲量は 直線的に下げられ、0.4BMSYで漁獲量0になるよう定められている(図4を参照)。また、ギンダラのHCRでは、最 小漁獲割当量を1,992トンに設定している。この数字は、MPが導入される直前の2015-16年漁期の漁獲水準の 約半分である。ギンダラは依然として望ましい資源水準を下回った状態にある(overfished)が、資源量の減少 は止まり、2016年にはやや上向きとなっている。

米国カリフォルニアマイワシ(Pacific sardine)18

太平洋漁業管理協議会は、2000年からHCRを用いてマイワシおよびその他の沿岸資源を管理している。 西海岸沖のマイワシ向け漁獲管理ルールは、以下の数式で示される。

TAC19 = (資源量 - カットオフ) x 比率 x 分布

この計算では、資源量は資源評価モデルを用いて毎年推定される。「カットオフ」とは漁獲が許容される時点の 推定資源量の最低水準(150,000 トン)、「分布」は米国水域で存在する資源の比率(87%)を計上するための係 数である。漁獲割当量および目標のFは、環境変動による影響も受ける。「比率」は海面温度に応じて5~15%に設 定される。管理協議会は公式にはこうした管理方式をMSEであるとはしていないが、カットオフや比率の値と数 式を含んでいるこのHCRは、厳密なモデリングを通じて1999年に初めて実施された。2012年にはHCRのアップ デートが行われている。

マイワシ漁が豊漁と不漁を繰り返すこと、及びマイワシが餌用の魚として重要であることから、このカットオフ 値の導入を通じて、マイワシ漁の管理に予防的アプローチが担保されていると言える。マイワシは、資源量が 50,000 トンを下回るまで乱獲(overfished)とはみなされないが、このHCRでは資源量が150,000トンを下回る と禁漁となる。このようにして、HCRを通じて資源が乱獲であると宣言される前に資源回復計画が発動される。 実際、2015-16年漁期には禁漁措置が取られている。しかしHCRの透明性と予測可能性が担保されていたこと から、業界は禁漁となることを予め想定しており、概ね禁漁措置に賛成の立場を取った。西海岸のマイワシ漁 場は1950年代から1990年代まで禁漁措置が取られていたため、そのような漁獲制限が異常に厳しいとは認識 されず、むしろHCRは期待通りに機能していると捉えられたのである。

また、年ごとの漁獲量の安定性を確保し、資源量の多い時期に漁獲能力が過剰にならず、また資源量推定の誤 りにより漁獲枠が過大に見積もられることがないよう、TACには200,000トンの上限が設けられている。

米国の太平洋サバ漁管理では、以上のような若干修正された形でのHCRが用いられているのである。

まとめ

本事例研究は、生物学的状況、環境条件、管理構造がそれぞれ大きく異なっていたとしても、MSEを通じた厳格 なプロセスを経て適切に策定された場合、漁獲戦略がうまく機能することを示すものである。漁獲戦略が成功 を収めたことから、他の漁業を管理する当事者のなかに、自分達もこれを導入してはどうかという機運が生じて きつつある。

こうして新たに漁獲戦略を導入しようとする関係者は、既にこれを導入した漁業の事例から教訓を得ることがで きるだろう。マグロを管理する地域漁業管理機関(RFMO)についても、このことは同様である。漁獲戦略の策定 に際して、RFMOは相互に調整を行い、お互いがお互いを補い合うように活動を調整するということができるだ ろう。マグロはその種によって、生態も、繁殖力も、漁法も、大きく異なっている。インド洋のカツオとミナミマグロ とでは、それらは大きく異なっているのである。にもかかわらず、インド洋のカツオとミナミマグロに対して、現在 HCRもしくは完全な漁獲戦略が設けられている。したがって、あらゆるマグロに対して漁獲戦略を適用すること はできないと考える理由は最早存在しないのである。

マグロの管理者、科学者、および関係当事者は、漁獲戦略の策定を促進するために手を携えて協働すべきである。 こうした協働作業を通じて、枯渇した資源の完全な回復と、持続的で利益を生みだす漁業に支えられた安定し た市場への道が開けることとなる。漁獲戦略策定に費やされた時と労力は、必ずや永き将来にわたり得られる 利益として報われることになるであろう。

巻末注

- Helena F. Geromont and Doug S. Butterworth, “Generic Management Procedures for Data-Poor Fisheries: Forecasting With Few Data,” ICES Journal of Marine Science 72, no. 1 (2015): 251-61, https://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fst232; Natalie A. Dowling et al., “Empirical Harvest Strategies for Data-Poor Fisheries: A Review of the Literature,” Fisheries Research 171 (2015): 141-53, https://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2014.11.005.

- Richard M. Hillary et al., “A Scientific Alternative to Moratoria for Rebuilding Depleted International Tuna Stocks,” Fish and Fisheries 17, no. 2 (2016): 469-82, https://dx.doi.org/10.1111/faf.12121.

- Northwest Atlantic Fisheries Organization, Terms of Reference of the Proposed Joint Fisheries Commission-Scientific Council Working Group on Risk-Based Management Strategies, NAFO/FC Doc. 13/18 (2013), https://archive.nafo.int/open/fc/2013/fcdoc13-18.pdf.

- Northwest Atlantic Fisheries Organization, Report of the NAFO Study Group on Limit Reference Points, Lorient, France, 15-20 April 2004, NAFO SCS Doc. 04/12 (2004), https://archive.nafo.int/open/sc/2004/scs04-012.pdf.

- Northwest Atlantic Fisheries Organization, Conservation and Enforcement Measures 2016, NAFO/FC Doc. 16/01 (2016), https://archive.nafo.int/open/fc/2016/fcdoc16-01.pdf.

- Northwest Atlantic Fisheries Organization, An Assessment of the Cod Stock in NAFO Divisions 3NO, NAFO SCR Doc. No. 15/034 (2015), https://archive.nafo.int/open/sc/2015/scr15-034.pdf.

- Rebecca A. Rademeyer, “Output From the South African Hake OMP-2014 for the 2015 TAC Recommendation” (2014), http://www.mth.uct.ac.za/maram/pub/2014/FISHERIES_2014_OCT_SWG-DEM_58.pdf.

- Carryn L. de Moor and Doug S. Butterworth, “Setting the TAC for Sardine and Anchovy,” Maritime Southern Africa(November/December 2009): 29-31, http://www.mth.uct.ac.za/maram/pub/2009/de_Moor_Maritime_Science_2009.pdf.

- National Rock Lobster Management Group, Review of Rock Lobster Sustainability Measures for 1 April 2014, Discussion Paper No: 2014/06 (2014), http://www.nzrocklobster.co.nz/assets/116090_2014_review_document_.pdf.

- New Zealand Ministry of Fisheries, Harvest Strategy Standard for New Zealand Fisheries (2008), http://www.fish.govt.nz/NR/rdonlyres/487988D0-F768-4297-ADDE-B5E1DFA53404/0/harveststrategyfinal.pdf?&MSHiC=65001&L=10&W=harvest+strategy%20 &Pre=%3Cspan%20class%3d%27SearchHighlight%27%3E&Post=%3C/span%3E.

- New Zealand Ministry for Primary Industries, The Status of New Zealand’s Fisheries 2015 (2016), http://fs.fish.govt.nz/Doc/24002/status-of-nz-fisheries-2015.pdf.ashx.

- Australia Department of Agriculture and Water Resources, “Commonwealth Fisheries Harvest Strategy Policy and Guidelines,” accessed May 16, 2016, http://www.agriculture.gov.au/fisheries/domestic/harvest_strategy_policy.

- Catherine M. Dichmont et al., Harvest Strategy for the Northern Prawn Fishery Under Input Controls (2014), http://www.afma.gov.au/wp-content/uploads/2014/11/Harvest-Strategy-NPF-April-2014.pdf.

- Australia Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Final Report on the Review of the Commonwealth Fisheries Harvest Strategy Policy and Guidelines (2013), http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/fisheries/environment/bycatch/report-harvest-strategy.pdf.

- Fisheries and Oceans Canada, “A Fishery Decision-Making Framework Incorporating the Precautionary Approach,” accessed May 10, 2016, http://www.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/peches-fisheries/fish-ren-peche/sff-cpd/precaution-eng.htm.

- Fisheries and Oceans Canada, Western Component (4Xopqrs5) Pollock Management Strategy Evaluation(2011), http://www.dfo-mpo.gc.ca/Library/344352.pdf; Fisheries and Oceans Canada, Western Component (4XOPQRS5) Pollock Harvest Control Rule Update Report (2014), http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/ScR-RS/2014/2014_004-eng.pdf.

- シミュレーションテストにより、(a) BMSYを上回る資源水準を必要とされる確率で達成できない可能性があることが明らかになったため、 (b)0.8BMSYが漁獲戦略における上限資源管理基準値(USR)の既定値としてこの資源回復目標に追加された。

- Pacific Fishery Management Council, Status of the Pacific Coast Coastal Pelagic Species Fishery and Recommended Acceptable Biological Catches, Stock Assessment and Fishery Evaluation 2014(2014), http://www.pcouncil.org/wp-content/uploads/2014_CPS_SAFE_Text_FINAL.pdf.

- 技術的には、この数式によって導き出されるのは漁獲ガイドライン(harvest guideline: HG)、年間漁獲上限量(annual catch limit: ACL) または年間漁獲目標量(annual catch target: ACT)であるが、これらは本質的に総漁獲可能量(TAC)と同一である。